-

extracted text

-

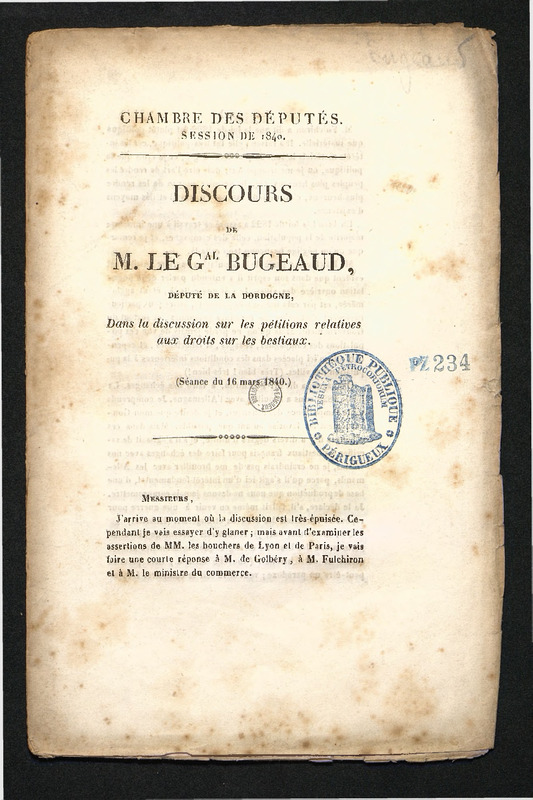

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

SESSION DE 1840.

DISCOURS

DE

M. LE GAL BUGEAUD,

DÉPUTÉ DE LA DORDOGNE,

Dans la discussion sur les pétitions relatives

aux droits sur les bestiaux.

Messieurs ,

j’arrive au moment où la discussion est très-épuisce. Ce

pendant je vais essayer d'y glaner; mais avant d’examiner les

assertions de MM. les bouchers de Lyon et de Paris, je vais

faire une courte réponse à M. de Golbéry, à M. Fulchiron

et à M. le ministre du commerce.

�2 )

M. Fulchiron a dit que la loi de 1822 fut plutôt politique

que matérielle. Il a raison ; elle fut très-politique, car les in

térêts matériels le sont au plus haut degré, et je crois que la

politique, ou je me trompe fort, doit être l’art de rendre les

peuples plus heureux. Or, le premier moyen de les rendre

plus heureux, c’est de leur assurer du travail et des moyens

d’existence.

Eh bien ! la loi de 1822 a assuré ce travail à une immense

majorité de la population, celle des campagnes, et je remar

que qu’on néglige beaucoup trop celle-là.

M. Fulchiron a parlé de la population ouvrière; mais il est

évident que dans son esprit il a entendu parler de la popu

lation ouvrière des villes. Je sais que celle-là , étant agglo

mérée, est par cela même très-puissante, attire plus particu

lièrement l’attention de certaines personnes , et surtout du

Gouvernement. Mais qu’on ne perde jamais de vue ces po

pulations des campagnes, si sages , si laborieuses , et cepen

dant jusqu’ici placées dans des conditions inférieures à la po

pulation des villes. (Très-bien ! très-bien !)

On gagne, a dit M. Fulchiron, à faire des échanges. La

loi de 1822 nous a brouillés avec l’Allemagne. Je comprends

toute l’importance des échanges, et je désire que mon Gou

vernement les favorise autant que possible. Mais dans ces

échanges il y a divers degrés d’utilité, et s’il s’agissait de sa

crifier les bestiaux français pour faire des échanges avec nos

voisins, je ne craindrais pas de me brouiller avec les Alle

mands, parce qu’il s’agit ici d’un intérêt fondamental, d’une

base de production que nous ne devons jamais compromettre;

Je le déclare, s’il fallait même en venir à une guerre pour

repousser l’invasion des bestiaux étrangers... (Hilarité.)

Oui, Messieurs, oui, je redouterais davantage l’invasion

permanente des bestiaux étrangers que l’invasion des armées

russes et autrichiennes. (Nouvelle hilarité.) Cela paraîtra?

peut-être un paradoxe ; vous allez voir le contraire. L’inva-

�( 3’ )

*

sîon étrangère rie serait que passagère ; avec du courage, dé

la résolution, et surtout de l’union, nous en triompherioons

mais l’invasion permanente des bestiau étrangers dessé

cherait votre sol, elle tarirait la source de toutes lès pro

ductions, elle diminuerait la fertilité du territoire, et ré

duirait peut-être des trois quarts la valeur de ce grand

capital qui est assis sur le sol ; elle diminuerait la population

du royaume, et parlant sa force.

Vous le voyez, Messieurs, ce n’était donc pas un para

doxe.

Il y a bien long-tems, ajoute encore M. Fulchiron, que

Pagriculture nous promet des progrès. Cela est vrai ; ses

progrès sont lents; elle ne peut renouveler ses expérien

ces qu’une fois par an, c’est-à-dire avec les saisons. Elle

n’est pas comme les autres industries, qui peuvent renouve

ler leurs expériences jusqu’à huit et dix fois dans l’année.

(Marqués nombreuses d’approbation.) Les capitaux s’éloi

gnent de l’agriculture , parce que, jusqu’à présent, ses bénéfices ont été très-minimes. Oui, les capitaux la fuient ; et

pour qu’ils viennent à elle, il ne faut pas sans cesse dans vos

lois de douane l’appauvrir et l’entraver : il faut au contraire

la protéger. Alors les capitaux se présenteront, et elle fera de

grands progrès.

Ne faisons pas dire à la classe ouvrière, a dit ensuite M. Ful

chiron, que la propriété ne pense pas à' elle. Je ne croyais pas,

je l’avoue, qu'un homme sage et doux comme M. Fulchiron...

(On rit.) Je ne croyais pas que le très-paisible M. Fulchiron

pourrait mettre les propriétaires en opposition avec le peuple

des villes : c’est là une erreur malheureuse. Leurs intérêts

ne sont nullement divergens. Les habitans des villes, les babitans des campagnes et même les simples manœuvres sont

intéressés à ce que les propriétaires et les gros: fermiers fas

sent bien leurs affaires; car alors ils font travailler davantage

et peuvent donner de meilleurs salaires. Ils sont les chefs du

�(4)

travail, et au fond ils ne sont que les administrateurs de la

propriété au profit de tous ceux qui l'exploitent, et vivent

dessus par le moyen de leur travail.

Il arrive même souvent que le propriétaire et le fermier

se trouvent, par les produits, moins rétribués que s’ilsétaient

payés comme administrateurs en raison de leur talent.

D’ailleurs ces gros propriétaires sont-ils donc si nombreux

qu'on les présente toujours en opposition avec les intérêts

des populations ? La propriété est entièrement divisée chez

nous; nous avons 11 millions de cotes foncières, et le petit

propriétaire, le très-petit propriétaire, et même le simple

manœuvre, sont tout aussi intéressés à la question qui nous

occupe que les possesseurs de vastes propriétés. (Très-bien!)

Leurs intérêts sont parfaitement identiques; et je dirai

même, car c’est ici l’occasion, que les intérêts du peuple des

campagnes, qu’on cherche à opposer à ceux des habitons des

villes, sont entièrement les mêmes.

Je soutiens que pour que le peuple, pour lequel on s’inté

resse avec tant de justice , mange de la viande, il faut, non

pas que la viande soit très-chère, mais qu’elle soit à un trèsbon prix. Il ne peut pas en manger autrement.

Ainsi l’habitant des campagnes, qui autrefois ne mangeait

de la viande qu’aux trois ou quatre fêtes principales, en

mange aujourd’hui un peu plus souvent , parce qu’il vend

mieux. Cela est facile à comprendre: il en vend plus qu’il

n’en mange , il a donc intérêt à ce que la viande se vende

plus cher. Car s’il en vend 2,000 kilog. et qu’il n’en mange

que 50 kilog., il aimera mieux payer 1 sou plus cher chez

le boucher les 50 kilog. de sa consommation et vendre 1 :ou

de plus les 2,000 kilog. de viande sur pied qu’il conduit au

marché.

Quelques membres. C’est du bon sens !

M. le général Bugeaud. Quant à 1'habitant des villes, ce

qui lui importe, ce n’est pas de manger la viande un peu

__ : .■ . _

-<

�'

( 5 )

plus ou un peu moins cher : c’est d’avoir du travail, c'est là

l’important pour lui. Mais qui est-ce qui lui assure du tra

vail ? Ce sont les 24- millions d’agriculteurs. Si ceux-ci ne

font pas leurs affaires, ils consommeront infiniment moins

des produits des habitans des villes, et ceux-ci voyant dimi

nuer leur travail sont forcés de diminuer leur consomma

tion, bien que la viande soit à plus bas prix.

Savez-vous qui paie la plus-value de la viande? Ce sont

les riches qui ne travaillent pas dans les villes. Et si ce sont

ceux-là qui paient, vous conviendrez, vous qui êtes populai

res, que ce n’est pas un mal. (Approbation.)

Ce n’est donc pas l’ouvrier qui gagne à ce que la viande

soit à vil prix.

M. Dupin. Sans doute : il n’aurait pas de travail, s’il n’y

avait pas d’octroi.

M. le général Bugeaud. Le bon marché m’a toujours

paru une absurdité en économie politique ; l’important, c’est

d’avoir de quoi payer.

Sous la défunte république, qui, je l’espère, ne renaîtra

pas, la viande était à très-bas prix. M. Bontems, boucher,

qui existe encore , assure qu’à cette époque il l’a donnée à

2 sous, et cependant on en consommait fort peu. Savez-vous

pourquoi ? C’est qu’on n’avait pas de quoi payer.

J’ai déjà répondu à quelques-unes des observations que

M. le ministre nous a présentées. Mais M. le ministre croit

qu’il y a avantage à changer le mode de l’impôt. Sans doute

M. le ministre a entendu dire qu’il préférait l’impôt au poids.

Eh bien! je m’élève contre cette o, inion-là.

Messieurs, vous avez en France des départemens qui en

graissent, vous en avez d’autres qui élèvent le bétail, vous

en avez qui ont plus de petit bétail que de gros. Eh bien!

ceux-là ont un grand intérêt à ce que ce mode de percep

tion ne soit pas admis. Vous avez la Bretagne et d’autres

provinces qui élèvent du petit bétail.

�( 6 )

Si vous faites entrer le menu bétail de la Savoie, par

exemple, vous leur portez un grand préjudice ; et ce n’est

pas la grande propriété, mais la petite propriété particu

lièrement qui en souffrirait, car c’est elle qui, en général, a

le plus petit bétail.

Mais M. le ministre croit qu’en définitive il faudra arriver

graduellement à l’abaissement des droits.

Eh bien! voilà une opinion que je ne saurais partager; je

crois, au contraire, qu’il faut que ce droit soit à peu près

constamment prohibitif, précisément parce que j’ai dit tout à

l’heure que c’était une industrie fondamentale, une indus

trie sur laquelle reposent toutes les autres, une industrie qui

est le germe de tous les produits.

Le fumier, cette matière dégoûtante à l’œil et à l’odo

rat (On rit), est cependant la première, la plus grande

des richesses nationales. (Très-bien ! ) Comment se fait il

que Meneurs les économistes ne l’aient jamais prise en

considération ? Ils ont trouvé sans doute que c’était trop im

monde. Eh bien ! moi je crois que, la première, elle aurait

dû fixer leur attention ; car on ne saurait trop le redire ,

c’est de celle-là que dépendent toutes les autres. Voilà

pourquoi je pense qu’il ne faut pas abaisser nos droits , et

qu’il importe de les maintenir ce qu'ils sont, et de suivre

l’exemple de l’Angleterre, qui prétend nous donner des leçpns de libéralisme ep fait de commerce, et qui cependant

prohibe l’entrée des bestiaux étrangers.

Une voix. La viande y est meilleur marché qu’en France.

M. Bugeaüd. Qu’il me soit permis maintenant d’exami

ner quelques unes des assertions de Messieurs les bouchers.

Je ne m’arrêterai pas à cette assertion, que l’espèce bovine

a beaucoup dégénéré ; on y a déjà répondu. Il serait bien

étonnant, lorsque s’étendent partout les progrès d’une meil

leure nourriture, que les espèces eussent dégénéré. Les espèces

s’améliorent, et le nombre des bêtes s’accroît par l’augmen-

�( 7 )

talion et la meilleure qualité des alimens. Et pour en être,

bien persuadé, il suffit de voir avec quel soin on se procura

de beaux animaux, de belles races, depuis que la culture

des prairies artificielles et des racines s’est étendue. Ainsi,

c’est donc une erreur de dire que les espèces ont dégénéré;

c’est une erreur permise aux habilans des villes, qui ne sont

nullement familiarisés avec les pratiques de la campagne.

J’ai la même réponse à faire à celte autre assertion : On

n’engraisse pas aussi bien maintenant qu’autrefois. Cela n’est

pas exact : on nourrit mieux les bestiaux aujourd’hui, partant

on les engraisse au moins aussi bien , et même mieux. A

celte assertion qu’on n’engraisse pas aussi bien, et que le poids

des bestiaux a diminué, on peut encore répondre que depuis

la loi de 1822, un plus grand nombre de départemens con

courent à l’alimentation de Paris et des autres grandes villes.

Autrefois leurs bestiaux ne pouvaient pas y participer,

étant primés par la supériorité des bestiaux allemands; au

jourd’hui 12 ou 15 départemens, je crois, qui ne fournissaient

pas de bestiaux à Paris, en fournissent de moindre poids. De

là on a dit que l’espèce avait dégénéré. Non, Messieurs, cela

n’est pas exact: ainsi les bestiaux Périgourdins, les bestiaux

normands, les bestiaux du Limousin, n’ont pas dégénéré;

mais comme beaucoup de départemenssont venus en concur

rence, on amène des bestiaux d’un poids inférieur, et ils ont

contribué à établir la moyenne; et de là on a imaginé que l’es

pèce était appauvrie. C’est une erreur; même dans les dé

parlemens qui fournissent du petit bétail, il y a amélioration

dans l’espèce.

On a répondu aussi à ce qui avait été dit de la plus grande

consommation des vaches; mais peut-être n’y a-t-on pas ré

pondu suffisamment. Une des grandes causes de l'augmenta

tion de la consommation des vaches, c’est l’octroi. Les vaches

ne paient que 15 fr. d’entrée. Or, il y a beaucoup de vaches

aux environs de Paris qui pèsent autant que des bœufs, et

�( 8 )

comme le droit d’octroi est moindre, on fait entrer ces va

ches. Ensuite la consommation du lait s’est singulièrement

accrue, et j’observe en passant que celle plus grande con

sommation du lait a fait diminuer la consommation de la

viande; car quand on consomme plus d’une chose, on con

somme moins de l’autre, c’est évident. Les nourrisseurs ne

gardent les vaches qu’un an; ils ne renouvellent pas le lait;

dès qu’elles n’en produisent plus, il faut bien qu’ils les en

graissent et les vendent. Voilà pourquoi vous avez consom

mé l’année dernière 19,000 vaches, tandis qu’autrefois la

consommation n’était que de 7 ou 8,000. Eh bien, je crois

que cette consommation ira encore en augmentant, et ce n’est

pas un grand malheur ; la vache sur vos marchés ne se vend

qu’un sou de moins que le bœuf; et vous, hommes riches,

vous en mangez souvent sans vous en douter : c’est une trèsbonne viande quand elle est grasse. (On rit.)

La fourniture des hôpitaux de Paris est, dit-on, d'un prix

beaucoup plus élevé qu’elle ne l’était autrefois.

Je vais vous en dire la cause. Autrefois on n’exigeait pas

de très-bonne viande dans les hôpitaux. Plusieurs adjudica

taires avaient passé, pour ces fournitures, des marchés à un

prix assez bas, parce qu’ils voulaient frauder, parce qu’on

n’était pas très-difficile dans la réception des viandes. Sa

vez-vous, Messieurs, comment ils s’y prenaient pour frauder?

Ou faisait entrer les bêtes mortes dans des voitures à doubles

fonds, on les dépeçait, les bons morceaux étaient mis de côté,

la viande de moindre qualité était livrée à l’hôpital, et la.

viande choisie sortait de l’hôpital dans le double fond pour

être vendue très-cher en ville. Voilà pourquoi les basses

viandes pouvaient être données à bas prix aux hôpitaux.

On a voulu donner de meilleure viande aux malades , et

on a eu raison ; on a été plus difficile et plus clairvoyant

dans les réceptions. Voilà pourquoi le prix de fournitures a

été plus cher.

�(9)

Les bouchers de Paris vous ont dit : Le conseil-général de

la Seine a demandé l’abaissement du droit d’entrée sur les

bestiaux étrangers. Je suis fort touché de la sollicitude pa

ternelle du conseil-général de la Seine ; mais ce n’est pas à

l’agriculture à faire les frais de celte sollicitude. Il y a des

moyens qui sont à sa portée, dont il est le maître ; il doit

donc commencer par ceux-là ; et s’ils ne suffisent pas, nous

verrons après. Ainsi, vous avez un octroi énorme qui pèse

sur la viande de 20 centimes par kilogramme ; vous avez la

caisse de Poissy, les droits d’abattage et d’étal , et d’autres

droits encore. Que le conseil-général de la Seine réduise

d’abord ces droits, et alors il sera bien venu à demander une

diminution dans les droits d’entrée à la frontière.

Ce n’est pas que je blâme l’octroi. Je crois que l’octroi

ne pèse pas sur le peuple, car les dépenses municipales se

font pour le peuple, les hôpitaux ne sont pas faits pour les

gens riches assurément, et profitent au peuple. Les grands

travaux qui s’exécutent dans les villes, c’est encore le peu

ple qui gagne l’argent qu’on y dépense. Ainsi l’octroi est

très-favorable au peuple, et je ne le b âme point en principe ;

mais, s’il faut toucher à quelque chose, c’est à l’octroi d’a

bord, mais non pas aux droits d’entrée sur les bestiaux

étrangers. (Très-bien ! très-bien !)

Les bouchers de Paris prétendent que les droits énormes

sur les bestiaux étrangers ruinent l’agriculture qui les achète

fort cher à la production indigène, et que sans cela elle re

prendrait l’industrie de l’engraissement, négligé comme trop

peu productif.

Quant à la première objection, je ne conçois'pas la diffé

rence qu’il y a entre l’agriculture et la production indigène;

or, lorsqu’on s’achèterait un peu cher à soi-même , il n’y

aurait pas là un grand inconvénient. Quant à la seconde

assertion, quand ou dit en même teins que la vente est trop

chère et que l’engraissement est trop peu lucratif, il y a là

�une contradiction manifeste et une ignorance des choses que.

je ne veux pas relever dans toute sa rigueur, mais qui doit

vous frapper et vous faire voir que MM. les bouchers no

connaissent pas la matière. Ils entendent très bien le débit,

mais ils n’entendent pas la production. (On rit.)

La consommation , dit-on , a diminué , et cette denrée,

auxiliaire indispensable du pain, n’est plus à la portée des

classes inférieures.

Il est bien heureux pour les habitans des villes que la

viande soit un auxiliaire indispensable du pain. Malheureu

sement, les producteurs de viande ne sont pas dans le même

cas; c’est pour eux un auxiliaire, non pas indispensable, mais

extraordinaire pour trois ou quatre fêtes par an, pour Je

mariage de leurs filles, de leurs garçons, voilà tout.

Cependant, quand ils vendent bien leurs denrées au mar

ché, ils emportent legigot qu’ils mangent en famille. (On rit.)

Voilà pourquoi il est essentiel que la viande se vende bien ,

pour que le peuple en mange, car les 21 millions de culti

vateurs, M. Fulchiron en conviendra , sont aussi du peuple.

Mais le prix de la viande a-t-il subi la même progression

d’augmentation que les autres denrées? Non, Messieurs ; et

il serait aisé de vous le prouver, si je ne craignais de vous fatiguer. Cependant, nous n’avons été aidés en aucune manière

par la mécanique, qui n’a rendu que très-peu de services à

l’agriculture, et je ne la crois pas appelée à en rendre beau

coup d’autres. Le prix de la terre a haussé, l’impôt s'est

élevé de toutes manières, par les centimes additionnels, par

les centimes facultatifs, extraordinaires, etc.

Le prix de la main-d’œuvre a également haussé, et cepen

dant le prix de la viande ne s’est pas élevé dans une propor

tion extraordinaire ; je dirai même que, depuis 1838, il a

baissé : le bœuf a diminué de 6 cent.; le veau, de 9 cent.; le

porc , de 10 cent.; le mouton seul a augmenté de 3 cent. II

n’est donc pas exact de dire que la viande va toujours en eu-

�(11)

chérissant, et pourtant, dans celte période, une épizootie

vraiment désastreuse a pesé sur le bétail de presque toute la

France : un mal de pied est venu affecter les animaux de

toute nature. Les acheteurs n’achètent qu’en tremblant, car

ils laissent en route une grande partie du bétail. C’est ce qui

a produit un peu de rareté sur quelques marchés. On s’est

empressé de jeter les hauts cris sans examiner la cause de

cette rareté; mais, dans presque tous les marchés, vous avez

des bestiaux de renvoi, Et, d’ailleurs, faut-il changer nos lois

de douane toutes les fois qu’une cause passagère et qui dé

pend de la nature vient affecter le marché ? Ce serait in

sensé.

Si la consommation paraît avoir baissé dans la ville de Pa

ris, on en a dit tout à l’heure les causes ; mais elle s’est éle

vée dans les campagnes, et le département de la Seine, par

exemple , consomme infiniment plus de viande qu’autrefois.

Si Paris a vu diminuer un peu la consommation, cette dimi

nution n’est pas générale ; car la consommation s’est augmen

tée sur les vaches, sur les veaux et sur les moutons ; elle n’a

diminué que sur les bœufs, et elle a été remplacée par une

foule d’autres produits animaux ou végétaux. Mais , enfin ,

sj en dehors de Paris elle a augmenté, vous devez l’attribuer

en partie à l’octroi ; car l’ouvrier se place près des barrières

pour manger en dehors, et le dimanche, ainsi que le lundi,

il se rassasie pour toute la semaine de ces matières qui n’ont

pas pajé l’octroi. (On rit.) Voilà pourquoi la consommation

semble avoir baissé dans Paris. (Rumeurs diverses.)

Au reste, j’ai la certitude que les prix qui sont portés dans

les mercuriales sont exagérés. M. le ministre du commerce

peut s’en convaincre, en faisant examiner les livres des gros

marchands bouchers ; ils vendent de la viande à la cheville

au-dessous des mercuriales, et sans doute ils ne veulent pas

y perdre. Savez-vous pourquoi les prix sont faussés ? C’est

�( 1O )

une contradiction manifeste et une ignorance des choses que.

je ne veux pas relever dans toute sa rigueur, mais qui doit

vous frapper et vous faire voir que MM. les bouchers ne

connaissent pas la matière. Ils entendent très-bien le débit,

mais ils n’entendent pas la production. (On rit.)

La consommation , dit-on , a diminué , et cette denrée,

auxiliaire indispensable du pain, n’est plus à la portée des

classes inférieures.

Il est bien heureux pour les habitans des villes que la

viande soit un auxiliaire indispensable du pain. Malheureu

sement, les producteurs de viande ne sont pas dans le même

cas; c’est pour eux un auxiliaire, non pas indispensable, mais

extraordinaire pour trois ou quatre fêtes par an, pour Je

mariage de leurs filles, de leurs garçons, voilà tout.

Cependant, quand ils vendent bien leurs denrées au mar

ché, ils emportent legigot qu’ils mangent en famille. (On rit.)

Voilà pourquoi il est essentiel que la viande se vende bien ,

pour que le peuple en mange, car les 24 millions de culti

vateurs, M. Fulchiron en conviendra , sont aussi du peuple.

Mais le prix de la viande a-t-il subi la même progression

d’augmentation que les autres denrées? Non, Messieurs ; et

il serait aisé de vous le prouver, si je ne craignais de vous fatiguer. Cependant, nous n’avons été aidés en aucune manière

par la mécanique, qui n’a rendu que très-peu de services à

l’agriculture, et je ne la crois pas appelée à en rendre beau

coup d’autres. Le prix de la terre a haussé, l’impôt s’est

élevé de toutes manières, par les centimes additionnels, par

les centimes facultatifs, extraordinaires, etc.

Le prix de la main-d’œuvre a également haussé, et cepen

dant le prix de la viande ne s’est pas élevé dans une propor

tion extraordinaire ; je dirai même que, depuis 1838, il a

baissé : le bœuf a diminué de 6 cent.; le veau, de 9 cent.; le

porc , de 10 cent.; le mouton seul a augmenté de 3 cent. Il

n'est donc pas exact de dire que la viande va toujours en en

�(11)

chérissant, et pourtant, dans cette période, une épizootie

vraiment désastreuse a pesé sur le bétail de presque toute la

France : un mal de pied est venu affecter les animaux de

toute nature. Les acheteurs n’achètent qu’en tremblant, car

ils laissent en route une grande partie du bétail. C’est ce qui

a produit un peu de rareté sur quelques marchés. On s’est

empressé de jeter les hauts cris sans examiner la cause de

cette rareté; mais, dans presque tous les marchés, vous avez

des bestiaux de renvoi. Et, d’ailleurs, faut-il changer nos lois

de douane toutes les fois qu’une cause passagère et qui dé

pend de la nature vient affecter le marché ? Ce serait in

sensé.

Si la consommation paraît avoir baissé dans la ville de Pa

ris, on en a dit tout à l’heure les causes ; mais elle s’est éle

vée dans les campagnes, et le département de la Seine, par

exemple , consomme infiniment plus de viande qu’autrefois.

Si Paris a vu diminuer un peu la consommation, cette dimi

nution n’est pas générale ; car la consommation s’est augmen

tée sur les vaches, sur les veaux et sur les moulons ; elle n’a

diminué que sur les bœufs, et elle a été remplacée par une

foule d’autres produits animaux ou végétaux. Mais , enfin ,

si en dehors de Paris elle a augmenté, vous devez l'attribuer

en partie à l’octroi ; car l’ouvrier se place près des barrières

pour manger en dehors, et le dimanche, ainsi que le lundi,

il se rassasie pour toute la semaine de ces matières qui n’ont

pas payé l’octroi. (On rit.) Voilà pourquoi la consommation

semble avoir baissé dans Paris. (Rumeurs diverses.)

Au reste, j’ai la certitude que les prix qui sont portés dans

les mercuriales sont exagérés. M. le ministre du commerce

peut s’en convaincre, en faisant examiner les livres des gros

marchands bouchers; ils vendent de la viande à la cheville

au-dessous des mercuriales, et sans doute ils ne veulent pas

y perdre. Savez-vous pourquoi les prix sont faussés ? C’est

v..

�( 12 )

Que l’agriculture n’intervient pas dans la fixation de la mer

curiale.

Je prie M. le ministre de remarquer que les règlemens sur

la boucherie ne sont pas exécutés, c’es!-à dire qu’ils sont

exécutés dans ce qui est contraire à l’agriculture, mais qu’ils

ne le sont nullement dans ce qui pourrait blesser les bou

chers, et cela, parce que l’agriculture n’est pas représentée

dans les marchés. Il serait très-important qu’elle le fût pour

régler la mercuriale et assurer l’exécution de tous les règle

mens tombés en désuétude.

Il serait également urgent qu’on défendît le commerce à

la cheville : les règlemens défendent ce commerce. Tous

les bouchers doivent s’approvisionner directement aux mar

chés de Sceaux et de Poissy ; cela ne s’exécute plus. Il

n’y a qu’un certain nombre de bouchers qui achètent pour

les autres , et ils règlent souvent le cours à leur volonté,

parce qu’ils n’y a pas assez de concurrence.

Il y aurait encore une amélioration à apporter : ce serait

de permettre aux éleveurs, aux herbagers, lorsque leurs

bestiaux ont été renvoyés deux fois du marché, de les abat

tre et de les débiter. Ce qui a été rebuté deux fois reste à la

charge des marchands; ils ne peuvent le vendre, et cela les

ruine. (Assentiment.)

Vous voyez que l’agriculture, qui garde le silence, a pour

tant des réclamations très-légitimes à faire, et je prie M. le

ministre du commerce de vouloir bien s’occuper au plus tôt

de la police des marchés et de la boucherie.

J’arrive aux assertions de MM. les bouchers de Lyon. Ils

disent que la nouvelle destination donnée aux terres par des

cultures plus lucratives que celle des fourrages et des raci

nes a diminué le nombre des bestiaux de manière à ce que

le prix s’est élevé à 75 centimes le demi-kilogramme.

�( 13 )

Je crois que cela est exagéré. Mais, enfin, si certaines pro

ductions sont plus lucratives, s’il est plus avantageux de

cultiver la garance, le colza, le tabac, la vigne même,

que d’élever du bétail, faut-il, pour cela, que les popu

lations des départemens du centre et de l’ouest, qui ne

peuvent pas produire autre chose que des bestiaux et des

grains, voient leurs productions invendues et avilies dans

leur prix? Faut-il que le bétail étranger vienne faire une

concurrence que nous ne pouvons supporter parce que les

conditions de productions sont toutes plus avantageuses

chez nos voisins, ainsi qu’il me serait facile de le démon

trer si je ne craignais d’arrêter trop longtems l'attention de

la chambre? C’est précisément parce que vous avez des cul

tures plus lucratives que vous pouvez et que vous devez

payer la viande nationale un peu plus cher. Au reste, je re

marque que ce ne sont ni les producteurs ni les consomma

teurs des départemens de l’est qui réclament; ce sont les

bouchers, c’est-à-dire la classe la moins intéressée à l’abais

sement du prix.

Messieurs, la France est une grande agglomération de

provinces diverses, unies pour s’entr’aider et se partager les

charges et les bénéfices de l’association. Voyons, si ces char

ges et ces bénéfices sont également partagés :

Les départemens du centre et de l’ouest paient des impôts

qui ne se dépensent jamais sur leur territoire : la dépense se

fait dans les départemens île l’est et du nord, où se trouvent

les grandes garnisons, où sont les places de guerre et le plus

grand nombre de routes royales et de canaux.

Cela est si vrai que, dans presque tous ces départemens,

il est plus dépensé pour les besoins de l’Etat que ces mêmes

départemens ne paient d’impôts.

Je ne me rappelle pas précisément les chiffres ; mais je

crois pouvoir affirmer que, dans le département du Bas-Rhin,

�( 14 )

par exemple, où l'on paie 8 millions d’impôts, il est dépensé

pour les garnisons, l’entretien des places de guerre, plus de

12 millions.

Prenez un des départemens producteurs de bétail, et vous

verrez qu’il ne s’y dépense pas plus de la dixième partie de

l’impôt qu’on y paie.

Voilà, Messieurs, des inégalités qui sont assez choquantes.

Comme vous le voyez, les charges et les bénéfices ne sont

pas également répartis. Cependant nous ne nous en plaignons

pas. Des nécessités publiques exigent que les places de guerre

et les garnisons soient en plus grand nombre à nos frontières.

Nous n’en murmurons pas; mais nous disons : « Laissez-nous

vendre notre bétail; si nos impôts se dépensent chez vous, du

moins ne nous ruinez pas, afin que nous puissions les payer.

Quand nos frontières seront menacées, quand il’ faudra re

pousser l’invasion de l’étranger, vous trouverez fort bien que

nos enfans aillent vous aider. Eh bien ! favorisez donc læ

multiplication de ces enfans en ne ruinant pas les pères. «

Messieurs, les pétitionnaires ont soulevé, sans s’en douter

peut-être, la plus grande des questions d’économie publique.

Leurs demandes imprudentes ne tendent à rien moins qu’à

dessécher le sol, et, partant, à réduire la population, à ar

rêter tous les progrès, à rétrograder vers la barbarie.

Messieurs, croyez-le bien, à cette question se rattachent

tous les progrès matériels, moraux et politiques. Vous ne

pouvez faire un pas en avant si l’agriculture est stationnaire,

et celle-ci ne peut progresser sans l’augmentation du bétail

et des engrais qu’il produit. Or, Messieurs, on ne produit

avec abondance que ce qui se vend bien : faites baisser le

prit par l’abaissement des droits, ef à l’instant même vous

verrez diminuer la production animale. Toutefois, malgré

l’importance de celle production fondamentale et mère de

toutes les autres, nous ne demandons à être protégés que

�?

( 15 )

C'omme toutes les autres industries. Si l’on abaisse les bar

rières devant les bestiaux étrangers, il faut que toutes les

barrières soient abaissées. Alors nous serons dans l’âge d’or

des économistes : nous aurons tout à bon marché; nous ne

travaillerons pas, car nous ne pourrions pas vendre nos pro

duits; comme les Arabes, nous chasserons, nous aimerons...

(Rires et bruit), pourvu que Messieurs les économistes nous

enseignent les moyens de payer sans produire.

Rappelez-vous toujours, Messieurs, qu’un pays sans bétail

est un pays misérable, livré à l’étranger, d’abord quant à la

richesse, et bientôt quant à la force.

De toutes paris. Très-bien ! très-bien ! Aux voix ! aux

voix !

M. le président. La parole est à M. S,hauenburg.

M. Carl, rapporteur. Je la demande aussi.

M. le général Bügeaud, à sa place. J’ai cru inutile de

dire que je m’opposais aux conclusions de la commission.

Une voix. Cela s’entend de reste. (On rit.)

M. le général Bugeaud. Je demande l’ordre du jour.

PSîbud rKûïiïr'

!

Cf LA VILLE.

1 ?E Périgueux

(Extrait du Moniteur du 17 mars 1840.)

Imprimerie de Mme Ve Agasse , rue des Poitevins, n° 6.

�4

�