FRB243226101_PZ_2642.pdf

- extracted text

-

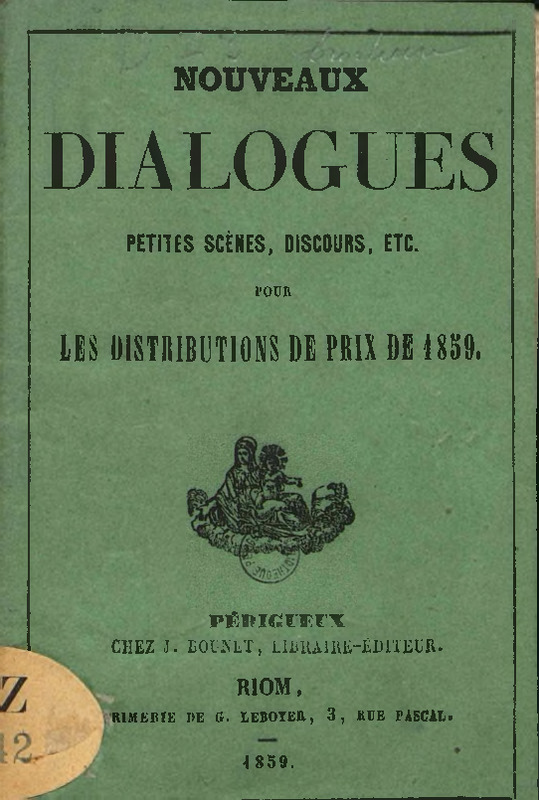

NOUVEAUX

DIA LOGUES

PETITES SCÈNES, DISCOURS, ETC.

POUR

LES DISTRIBUTIONS DE PRIX DE 1889.

piËiïïcrErx

CHEZ J. BOURET, LIfSRÀiRE-ÉMÏEUR.

RIOM,

RIMEBIE DE G. EEBOTEB, 3, RCE FASCAl.

1859.

FOUR

LES DISTRIBUTIONS DE PRIX DE 1859,

LE RÊVE

DES ÉCOLIERS

LA VEILLE

DE LA DISTRIBUTION DES PRIX.

PERSONNAGES.

Édouard.

Félix.

Jules.

Charles.

Victor.

Léon.

Adrien.

Auguste

Édouard (seul sur l’estrade).

Il paraît, ce beau jour, à nos regards surpris ;

Voyez, voyez déjà nos bienfaiteurs chéris

Qui daignent, en ces lieux, d’une main paternelle,

Venir ceindre nos fronts d’une palme nouvelle ;

Hâtons-nous, mes amis. '

(Regardant autour de lui).

Mais, où donc est Juslin?

Jules, Charles, Félix... Je n'y comprends plus rien.

(Les voyant arriver).

Arrivez-donc enfin, traîneurs, retardataires.

Félix (et les autres, entrant).

Oh ! quelle humeur, Edouard... A quoi bon ces colères?

Édouard.

C’est à vous dépiter, l’on promet de se rendre,

Puis l’on vous plante là, puis l’on vous fait attendre.

Jules

Mais explique-toi donc? on ne te comprend plus.

Édouard.

Hier, vous avez promis, ici d'être rendus,

Et bernique, à présent, vous trompez mon attente;

Je vous appelle en vain, pas un ne se présente;

Je vous cherche partout, depuis de grand matin,

Sans pouvoir m’expliquer que l'on soit si lambin :

Est-ce que vous dormez, est-ce que la paresse

Vous ferait oublier ce jour plein d’allégresse?

Charles.

Moi, je suis courroucé que toutes vos clameurs

Aient troublé mon sommeil, mes rêves flatteurs.

Comme j’étais content! Mais, écoutez mes songes.

Édouard.

Laisses-nous donc en paix, avec tous tes mensonges.

Félix.

Des récits fabuleux, tu veux nous raconter?

Crois-tu que nous ayons le temps de t'écouter?

Charles.

Amis, je vous en prie, un peu de patience,

Mon rêve n’est pas tel, peut-être, qu’on le pense.

Voici : je rêvais donc qu’on voulait cette fois

Nous remettre en vacance au moins pour quatre mois

Qu’aussitôt tout joyeux, partis pour la campagne,

Nous parcourions déjà ces pays de Cocaïne. "

Nos parents, nos amis, secondant nos désirs,

Nous faisaient promener, variaient nos plaisirs;

Plus de leçons alors, plus de maître sévère

Qui n’est jamais conti nt, quoique l’on puisse faire.

Que nous passions alors d’agréables moments!

— 5 —

Quels jours bien employés, quels doux amusements!

; ous allions quelquefois dans un jardin immense,

Où les fruits les meilleurs étaient en abondance;

Nous jouions il notre aise, à la balle, au cerceau,

Nous voguions sur l’étang, dans un léger bategu.

Délivrés de la voix d’une cloche argentine,

Qui trouble tous vos jeux et toujours vous lutine ;

Ayant bien parcouru le parc et le verger,

Nous venions du côté de la table à manger,

Et nous ne sentions pointl’cnnui, l’inquiétude

Qu’on éprouve en allant à la salle d’étude.

La santé, l’appétit allaient on ne peut mieux,

lit le dîner était des plus délicieux.

Plus de lourds haricots, ni de pommes de terre

Dont nous sommes bourrés pendant l’année entière,

Mais des mets délicats, de suaves bonbons,

Des biscuits bien sucrés, de croquants macarons.

Ehbienl que dites-vous de mon merveilleux songe'?

Félix.

Puisse-t-il n’être pas un perfide mensonge.

Jules.

Sur le même sujet, bien qu’un peu différent,

J’ai fuit un songe aussi qucje trouve charmant :

Hans certain cabinet, j’en étais tout surpris .

J’avais, sans y penser, vu la liste des prix.

Ht quelle belle chance, et quel heureux présage,

J’apercevais mon nom inscrit à chaque page;

Pour prix de rnes efforts, je crois qu’en cette fête

’lous les premiers lauriers doivent ceindre ma tête ;

Je me vois appeler, couronner tant de fois

Que pour porter mes prix je suis tout aux abois.

Félix.

J t tu devais avoir loué quelque monture

Pour porter tant de prix?— Fi donc ! quelle imposture

—Ah! ce sera beaucoup, je te l’ai déjà dit,

Si l’on t'accorde même un léger accessit,

Car l’on a tout pesé, tes œuvres, ta conduite,

Et l’on a prononcé contre toi tout de suite.

Pour moi c’était bien mieux, le croiriez-vous, amis?

Je rêvais que chacun pouvait choisir ses prix.

(Victor, Auguste, Léon. Adrien arrivent}.

Vous venez écouter nos belles rêveries?

Victor.

Oh! les nôtres, Félix, sont bien aussi jolies :

J’ai rêvé qu’on avait supprimé les pensums

Et réduit de moitié l’étude des leçons.

Auguste.

Et ce serait bien fait, elles seraient mieux sues

Et l’on éviterait toutes les retenues.

A quoi sert, dites-moi, ce fameux bataclan

De pain sec, de piquet, çà dégoûte un enfant.

Victor.

Son inventeur, vraiment, connaissait peu l’enfance.

A moi, voici mon rêve, il est de circonstance :

J’étais dans un ballon ; je voyageais dans l’air,

Et ça filait bien mieux que nos chemins de fer ;

Je franchissais l’espace, et pour ce jour de fête

Je descendais des cieux une couronne en tête;

L’on avait proclamé mon nom le plus souvent;

Chacun m’applaudissait, j’étais tout triomphant.

Adrien.

Moi, je rêvais qu’alors, couché sous le feuillage,

Je dormais tout le jour, et c’était bien plus sage.

II me semblait encor qu’un perruquier fameux,

A la nouvelle mode arrangeait mes cheveux;

Que j’avais un habit d’une couleur charmante,

Que l’on s’extasiait sur sa forme élégante,

7 —

Auguste. ’

Moi, je rêvais qu’étant devenu professeur

Je donnais mes leçons comme un petit docteur ;

Mais j’avais aboli toutes les pénitences,

J’accordais à leur place un peu plus de vacances.

Donner peu de travail, beaucoup d’amusement,

Voilà le vrai moyen d’encourager l’enfant.

Edouard.

Allez-vous en finir de tout ce verbiage.

De ces frivolités? c’est pur enfantillage;

Pourriez-vous cublier qu’en ces lieux, mes amis,

Nous sommes rassemblés pour le beau jour des prix?

Oh ! je rêvais aussi, et que cette journée

Occupait hier encore mon cœur et ma pensée :

Je voulais m'endormir, désirant le repos,

J’appelais le sommeil avec ses doux pavots;

Mais Morphée était sourd à ma tendre prière ;

Je rappelais alors l’astre de la lumière,

Et blâmais de Pliébus la coupable lenteur,

Qui semblait différer ma joie et mon bonheur

Et qui nous empêchait de bénir tous ensemble

Nos tendres protecteurs que ce beau jour rassemble.

Nous devons à leurs soins généreux et constants,

Le tribut de nos vœux et de nos sentiments.

Jules.

Et nos prédictions d’espérances si pleines

Vont donc s’évanouir comme des ombres vaines;

Au moment désiré, le plus cher à nos cœurs,

Serions-nous tous frustrés du fruit de nos labeurs?

Edouard.

Rassurons-nous, amis, notre persévérance

Nous a donné des droits à quelque récompense,

Et ce rêve si doux, par nous tant regretté,

Bientôt va faire place à la réalité.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.

Messieurs,

En présence de l’honorable assemblée qui nous

entoure, j’éprouve des sentiments qu’il n’est pas

donné à mon âge de vous exprimer. Cette solennité

nous fait souvenir des nobles émotions que ressentait

un guerrier célèbre, le Sauveur de la France, à Denein,

lorsqu’il disait qu’il se rappelait avec le même bonheur

ces deux époques mémorables de sa vie : celle où il

avait remporté des victoires, et celle où il avait gagné

des prix à l’étude.Nous nous souviendrons, nous aussi,

de ce jour glorieux où nous voyons au milieu de nous

un illustre prélat dont la bonté touchante retrace vive

ment celle de notre divin Sauveur pour les enfants, un

magistrat que distinguent tant de vertus, et qu’une ten

dre sollicitude rendra cher à jamais à tous ses adminis

trés, enfin tous les généreux protecteurs de notre

enfance.

Vous venez aujourd’hui, Messieurs, rehausser par

votre présence l’éclat de cette fête de famille, sourire à

nos efforts, consacrer nos premiers succès et les cou

ronner de vos mains bienfaisantes. Vous nous faites

connaître par là, Messieurs, le prix que vous attachez

au travail, à l’instruction, et celui que nous savons y

attacher nous-même.

Grâces vous en soient rendues, Messieurs, vos es

pérances ne seront point trompées, nous n’oublierons

jamais ce langage de votre paternelle bienveillance;

nous saurons apprécier et profiter de cet enseignement

pour devenir un jour de bons chrétiens, des ouvriers

fab.orieux, des citoyens utiles et de bons Français.

A des bienfaiteurs, par un jeune enfant.

Cru: ns Biehfaiteuhs ,

Je suis petit,

Et puis, je ne suis pas poète ;

Je suis petit,

Comment aurais-je de l’esprit?

Mais j’ai dans ma petite têîe,

Certain projet qui n’est pas bête.

Vous fuites tout pour notre enfance

Et pour notre bonheur,

Je vous présente en récompense

Mon petit cœur.

COMPLIMENT DE CLOTURE.

Messieurs,

Les suffrages flatteurs que vous venez d’accorder à

nos premiers succès et les lauriers dont vous avez ceint

nos jeunes fronts, comme récompense des progrès que

nous avons faits pendant cette année, sont t.n motif

puissant pour nous encourager à mieux empli y?r en

core celle qui va la suivre, et nous serons heureux,

Messieurs, si, par une nouvelle application au travail et

à l’étude, nous pouvons mériter la continuation de

• otre estime et de votre bienveillance.

DIALOGUE

ou

PETITE SCÈNE SUR LE CHOIX D’UN ÉTAT

Pour la Distribution des Prix de -1859.

PERSONNAGES.

Jérôme, élève.

| Séverin, serrurier.

Maurice, mécanicien.

j Uubois, menuisier.

Faure, ferblantier-lampiste j Güibert, imprimeur.

Laurent, maçon.

| Descuamps, laboureur.

SCÈNE I.

Jérôme, (seul sur l’estrade, grave, pensif.)

Oui, le voilà ce jour où je dois faire mes adieux à

l’école; j’ai désiré son retour, à présent qu’il est arrivé,

j’éprouve des sentiments qui m’inquiètent, qui m’affli

gent. Mes anciens condisciples qui sont déjà en appren

tissage m’ont promis, il est vrai, de me faire connaître

leur position, leur état, de m’aider à faire le choix d’une

bonne profession, mais puis-je bien compter sur leur

inexpérience,sur leur jeunesse? Ils vont bientôt se ren

dre ici; attendons-les en tous cas.puis nous verrons.

(Maurice, Faure, Lauréat, Séverin arrivent).

MAURICE.

Et bonjour l’ami, te voilà bien soucieux,bien sombre

aujourd’hui ; est-ce que tu serais malade, par hasard ?

—

—

JÉRÔME.

Non, mais...

MAURICE.

Dame! quand j’allais à l’école, moi, j'étais bien au

trement joyeux le jour de la distribution des prix.

FAURE.

Et moi aussi; la vue des prix et des couronnes m’é

lectrisait, me transportait.

JÉRÔME.

Le présent me réjouirait peut-être comme vous, mes

amis, mais c’est l’avenir qui m’occupe. Je vais quitter

cet établissement, mes parenls veulent quej’apprenne

un état; ils me laissent parfaitement libres du choix, et

j’en voudrais choisir un bon, tu comprends?

FAURE.

Tiens ! et c’est ce qui t’embarrasse? tu es bien simple,

va, comme s’il manquait de métiers dans le monde.

SÉVERIN.

Vraiment, mon cher; on n’est embarrassé que du

choix parmi les nombreuses professions qui s’exercent

dans la société : Maçon, charpentier, menuisier, ser

rurier, ferblantier, chapelier, cordonnier, sabotier,

boucher, boulanger, charcutier, tapissier, bijoutier,

pâtissier qui, sans contredit, n’est pas le plus mauvais,

et combien d’autres encore. Je pourrais continuer cette

liste jusqu’à huit cents au moins.

JÉRÔME.

Je m’aperçois qu’il y a de quoi choisir, mais quel est

le tien donc, Séverin?

SÉVERIN.

Entre tous les autres, j’ai préféré celui de serrurier;

c’est un état, vois-tu, qui demande du courage, de la

force, on vous tape dur sur le fer.

— 12 —

facbe (avec ironie).

Oui, il est beau, il est propre.

MAURICE..

Je crois en effet que cet état rapporte plus d’argent à

la blanchisseuse qu’au serrurier.

SÉVERIN.

U est préférable à celui d’un méchant mécanicien,

d’un machiniste qui est forcé de faire tourner ses ma

chines, devient en quelque sorte machine lui-même,

il vaut bien aussi celui d’un ferblantier-lampiste.

MAURICE.

Oh ! oh !

SÉVERIN.

CominenU’étatdeserrurier ne pourrait-il pas être con

sidéré comme le premier des états? C’est lui qui garantit

la sécurité de nos maisons, l’or lui-même n’est en sû

reté que sous la garde du fer que nous avons travaillé.

L’air, le ciel, les éléments nous obéissent, la foudre

vient se briser au pied du paratonnerre que nous avons

forgé; l'agriculture nous d> it ses premiers produits,

c’est nous qui forgeons le fer de ses charrues et ses

instruments aratoires; c’est nous, serruriers, qui for

geons les fusils, qui trempons les épées qui servent à

défendre la patrie et à gagner les batailles; nos soldats

nous doivent une partie de leur gloire. Sans Ië serru

rier, il n’y aurait pas'de mécaniciens, pas d’artistes, pas

d’ouvriers.

MACMCE.

Vraiment, le serrurier va bientôt se croire aussi

puissant que le bon Dieu.

MAURICE.

Courage, Séverin !

— 13 —

SÉVERIN.

Mais que ferais-tu sans le serrurier, tu n’aurais pas

même un outil?

MAURICE.

J’en conviens, mon cher, c’est le fer qui est l’ami de

tous les états, mais c’est le mécanicien qui donne à

cette âme l’intelligence; n’est-ce pas no us qui préparons

au serrurier ses matières premières; voyez le fer dans

nos mains, quelle vigueur et en même temps quelle

souplesse, quelle agilité, quelle précision ! Grâce à nos

mécaniques, l’homme n’est plus réduit au rôle de bête

de somme, et non-seulement il est affranchi de l’humi

liation de les imiter, mais il peut s’en passer tout-àfait. Avec un peu de vapeur, nous transportons, rapide

comme la foudre, aux extrémités de l’univers, des far

deaux que des milliers de chevaux n’auraient pas suffi

à remuer. Enfin, si l’homme a été fait roi de la créa

tion, c’est par la mécanique qu’il est parvenu à domp

ter les éléments et à opérer ces merveilles de l’art que

nous admirons. Je ne crois donc pas manquer à la

modestie en réclamant pour notre état la première

place.

FAURE.

Eh 1 eh ! vous allez bien vite, Monsieur Maurice; on

s’aperçoit bien que vous êtes entraîné par quelque ma

chine à vapeur. Eh bien, moi, je vous délierais vous

et les autres de faire un pas après le soleil couché, si

Dieu ne vous avait pas ménagé un second soleil dans

le génie et l’industrie du lampiste. Vous donnez l’in

telligence au fer, dites-vous; eh bien ! nous donnons,

nous, la lumière aux ténèbres, où, avec toute votre

intelligence, vous vous casseriez le nez, si nous n'étions

pas là pour vous éclairer.

— 14 —

LAURENT.

Pour moi, je n’envie point ton métier, ni ta fabrique

de lampes, dWfoSOlrs et de casseroles.

FAURE.

Les services que nous rendons à la société valent

bien les tiens pourtant; la science, les arts, les métiers

ne peuvent se passer de nous. Nous répandons la lu

mière partout;'crois-tu que ce sont là de minces ser

vices que rend aux hommes le ferblantier-lampiste?

LAURENT.

Vous vantez vos états, mes camarades, croyez-vous

que celui de maçdn ne soit pas un des plus utiles et

des plus bonorablesde la société? Si les vôtres méritent

quelque considération, le nôtre, qui bâtit des palais

au roi ne pourrait-il pas être le roi des états ?

JÉRÔME.

Pour moi, je crois que c’est un état qui va bien et

qui va toujours.

LAURENT.

C’est évident; et où se logeraient les hommes s’ils

n’avaient pas de maisons? ils seraient obligés de se re

tirer dans des trous, des antres et des cavernes.

MAURICE.

Vous aurez beau dire, il ne me donne pas dans l’œil.

SÉ VERIN.

A moi non plus; il sent un peu le moellon, ton état.

JÉRÔME.

Il n’est point de profession qui n’ait ses avantages,

je m’aperçois; mais voici nos autres camarades, ils

pourront nous dire ce qu’ils pensent du leur.

18 —

SCÈNE II.

( Dubois, Guibert arrivent.)

JÉRÔME.

Bonjour les camarades, comment va l’apprentissage?

DUBOIS,

Pas trop bien; ça boulotte un peu; les journées sont

longues, le métier estrade.

GUIBERT.

Et pourquoi aller t’enrôler, toi aussi, daqs la con

frérie du rabot?

DUBOIS.

Mon état en vaut un autre.

LAURENT.

Moi, j’aime mieux la truelle que le rabot, et je crie

rais presque : Vive le moellon !

FAURE.

Oui, il est fameux ton métier, il est beau !

DUBOIS.

Doucement, s’il vous plaît, doucement, monsieur le

gâcheur; je voudrais bien savoir à quoi serviraient vos

grandes boîtes de pierre, si nous n’étions là pour y

mettre des parquets, des boiseries, des portes et des

fenêtres; vous méprisez les autres états, je crois que

s'il y en a un qui mérite du goût et de l’intelligence,

c’est bien celui de menuisier, et je ne crois pas que dans

les arts manuels on puisse nous disputer le premier

rang.

LAURENT.

Quelle prétention, monsieur le menuisier !

— 16 —

SÉVERIN.

C’est-à-dire, mon cher Uubois, que les serruriers

l’emportent sur les menuisiers de toute la solidité du

fer sur celle du bois; et que signifieraient, s’il vous

plaît, vos portes et vos fenêtres sans nos serrures, nos

espagnolettes et mille autres ingénieux ressorts que

nous y adaptons?

JÉRÔME.

Jusqu’à présent, mes amis, vous avez vanté chacun

votre état, mais ne me ferez-vous connaître quel est le

meilleur ?

GUIBERT.

Si fait bien; j’en connais un, moi, qui ferait parfaite

ment vos affaires et la mienne aussi.

JÉRÔME.

Ah! voyons un peu.

GUIBERT.

Un état qui s’exerce les mains dans les poches.

JÉRÔME.

C’est commode.

GUIBERT.

Un état où l’on n’a qu’à se promener la canne à la

main.

JÉRÔME.

Ce n’est pas fatiguant. Dépêche-toi donc de me nom

mer ce bienheureux état.

GUIBERT.

Cet état commode et peu fatigant, ce bienheureux

état... c’est... devine.

JÉRÔME.

Allons, tu m’impatientes.

GUIBERT.

Eh bien ! c’est l’état de rentier.

JÉRÔME.

Mauvais plaisant. Eh bien! soit, j’embrasse l’état si

tu veux m’en fournir les outils. Mais, hélas! je le vois

bien, ce n’est pas toi encore qui me tireras d’embarras.

MAURICE.

Tiens, notre camarade Güibert va te dire que le sien

n’est pas mauvais; il est franc, c’est un homme de ca

ractère.

GÜIBERT.

Voudrais-tu plaisanter sur l’état de typographe? Le

noble état d’imprimeur est aussi supérieur aux autres

métiers que la lumière spirituelle est supérieure à la

lumière naturelle.

tous (riant).

Ah 1 ah ! ah ! voilà le pot à l’encre.

MAURICE.

Je vous en prie, mes amis, n’allez pas remuer le mou

du chat, il vous salirait les doigts.

GUIBEBT.

Oui messieurs, avec l’imprimerie il suffit d’un peu

d’encre sur du papier blanc, comme l’a dit un grand

philosophe, pour donner un corps et l’immortalité à la

pensée.

DUBOIS.

Il est joli, il est solide surtout le corps de votre pen

sée, un mauvais chiffon de papier.

GÜIBERT.

La presse n’est-elle pas la maîtresse des arts et des

sciences? Qu’est-ce qui fait vous autres ferblantier,

serrurier, maçon, mécanicien, menuisier? Ce n’est

après tout que la matière que vous remuez plus ou

moins habilement; mais nous autres, faiseurs de livres,

avec ce noir que nous mettons sur le blanc, nous re-

j**

- 18 -

muons les âmes, nous agitons les peuples, nous faisons

et défaisons les royaumes; nous moralisons, nous sau

vons ou nous perdons le monde comme il nous

plaît.

MAURICE.

tous ces bienfaits vous pourriez ajouter celui de

faire connaître chaque matin à tous les citoyens tic

l’empire français, combien Paris et la banlieue ont eu

de gens dévalisés, suicidés, empoisonnés, assassinés,

exécutés.

À

GUIBERT.

Tu ferais mieux, loi, d’aller graisser tes mécaniques.

SÉVERIN.

Vous faites connaître encore par vos journaux les

pâtes et les moutardes blanches qui peuvent soulager

l’humanité soutirante.

GUIBERT.

Vos attaques ne méritent pas même de réponse; je

me borne à dire que nous, imprimeurs, nous sommes

les maîtres du monde, et vous n’en êtes que les. ma

nœuvres.

FAURE.

Si vous faites de si belles choses, tâchez de bat

tre le fer tandis qu’il est chaud, car je me suis laissé

dire que si les imprimeurs, grâce aux belles choses

qu’ils impriment, étaient souvent entre l’enclume et le

marteau, ils n’auraient pas toujours à forger.

GUIBERT.

Voilà une plaisanterie qui sent le fer, mais qui aurait

peut-être besoin du serrurier.

LAURENT.

On dit aussi que vous ne gâchez pas mal d’ouvrage

dans votre imprimerie, Monsieur Guibert?

S

— 19 —

GUIBERT.

Sans compter que nous savons un peu remuer le

moellon, Monsieur Laurent.

MAURICE.

La mécanique n’est pas pour peu de chose dans

votre talent, monsieur notre supérieur, le maître du

monde.

guibert.

Ce qu’il y g île plus positif, c’est qu’plie entre pour

beaucoup dans nos tribulations.

FAURE.

Vos impressions sont quelquefois si brouillées que

ce ne serait pas trop de nps meilleurs çarcels pour les

lire.

guibert.

Que voulez-vous, monsieur le lampiste, je connais

des gens qui ne sauraient lire du Didot en plein soleil.

Jérôme.

De grâce, mes amis, en vojlà assez; quoi 1 je vous

demande un conseil et vous engagez des' discussions;

au lieu défaire cesser mon embarras, vous l’augmen

tez. Mais j’aperçois Deschamps qui va peut-rêlr? me

tirer de mon incertitude en rétablissant la bonne har

monie.entre nous.

SCÈNE III.

Deschamps et tous les autres.

JÉRÔME.

Voyons, mon cher Deschamps, c’est Dieu qui vous

envoie pour mettre ici la paix et me donner un bon

avis.

— 20

DESCHAMPS.

De quoi s’agit-il, mes amis? voyons.

JÉRÔME.

Le voici. Chacun de nos anciens condisciples vante

l’état qu’il a embrassé et prétend qu’il est supérieur à

tous les autres; moi qui désire d’en embrasser un, je

ne sais vraiment quel parti prendre.

DESCHAMPS.

Je ne me flatte pas d’en savoir plus que vous, mes

camarades, et, avant de donner mon appréciation, j’ai

besoin de connaître l’opinion de chacun.

DUBOIS.

Rien de plus juste; eh bien ! écoute; n’est-il pas vrai,

Deschamps, que la menuiserie peut môme s’élever au

niveau des arts libéraux?

GUIBERT.

Sans doute.

SÉVERIN.

La serrurerie n’a-t-elle pas séduit jusqu’à des mains

royales?

GUIBERT.

11 est vrai.

LAURENT.

Sans les maçons, tout le monde, rois, soldats, cito

yens ne seraient-ils pas obliges de coucher à la belle

étoile?

DESCHAMPS.

On n’en saurait disconvenir.

MAURICE.

La mécanique n’a-t-elle pas donné des ailes au pro

grès en étendant la conquête des hommes surla nature?

GUIBERT.

C’est une justice que je me plais à lui rendre.

21 —

FAURE.

Est-ce qu’avec une bonne lampe nous ne faisons pas

le jour avec la nuit?

DESCHAMPS.

Rien n’est plus clair.

GUIBERT.

Et la presse, n’a-t-elle pas une supériorité marquée

sur tous les arts mécaniques dont on nous vient de par

ler? Que de progrès n’a-t-elle pas fait faire à la civili

sation? ne répand-elle pas partout des flots de lumière?

DESCHAMPS.

Personne ne peut contester que la presse n’ait rendu

d’immenses services.

GUIBERT.

Eh bien, votre jugement?

DESCHAMPS.

Mon jugement, mes amis, sera simple et court; il

résulte évidemment que vous avez, chacun votre mérite

particulier et que les avantages d’un métier sont com

pensés par celui d’un autre; tous les états sont bons et

nécessaires. Cependant, je ne balancerai pas à vous

dire, mes camarades, qu’il en est un à mon sens qui

est supérieur à tous ceux que vous exercez et à tous les

autres de la société, et ce sont des hommes sages,

éclairés qui me l’ont fait connaître; c’est leur opinion

que je vous donne.

SÉVERIN.

Quel est celui-là?

DESCHAMPS.

Ce métier, mes camarades, est celui qui est exercé

parles cinq sixièmes de la population en France; c’est

le plus ancien, le plus solide et celui qui fait vivre tous

les hommes.

— 22 SÉVERIN.

Je te comprends; tu veux parler de l’agriculture.

DESCHAMPS.

Oui, mes amis, l’agriculture, voilà la véritable nour

ricière du genre humain; voilà la profession qui con

vient le mieux à l’homme libre qui a l’àme élevée;

c’est d'autre part la plus innocente des vocations; au

cune profession n’est plus honorable, aucune n’est plus

utile au monde.

JÉRÔME.

Vous me donnez là une haute idée de l’état d’agri

culteur.

MACRICE.

Allons donc! Est-ce pour travailler la terre que nos

parents nous font donner l’instruction et l’éducation

que nous recevons ici?

DESCHAMPS.

Ecoute, mon ami, l’agriculture exige plus d’instruc

tion que tu ne penses; c’est une science très-étendue et

qui embrasse un grand nombre de connaissances; aux

yeux de l’homme ignorant, peut-être l’agriculture ne

sera qu’une routine; mais ce n’est pas ainsi que l’ont

considérée tous les grands hommes qui s'y sont livrés;

il serait trop long de vous en nommer quelques-uns

seulement parmi les patriarches, les rois, les empe

reurs, les généraux d’armée, les ordres religieux dont

la fin est de cultiver la terre.

JÉRÔME.

Pour moi qui n’ai jamais aimé le bruit du monde ni

le tintamarre des villes, je la préférerai à d’autres pro

fessions plus brillantes, mais plus dangereuses.

DESCHAMPS.

Tu as raison, Jérôme; aux champs, on entend le ra

mage des oiseaux, on ne voit que le ciel et la terre. Le

— 23 —

ciel tout brillant des astres qui me donnent une idée

de Dieu, la terre qui porte ses plantes, ses fleurs, ses

fruits me parlent d’uhe manière si touchante de sa

bonté; bien que la terre ne soit plus ce qu’elle était

dans le paradis terrestre, elle est encore bien belle et

bien douce pour le chrétien qui lui demande de scs

trésors avec courage et avec confiance en son créateur.

Enfin, mes amis, je ne sais pas faire des phrases, je ne

suis pas habile à donner des conseils aux autres, je me

permettrai de vous répéter seulement ce que j’ai en

tendu dire par des hommes d’expérience et ce que j’ai

lu à ce sujet dans de bons livres. Le voici :

Tous les états sont bons et utiles; ce qui fait le bel

état, c’est la manière dont on l’exerce avec courage et

probité. Voulez-vous bien choisir un état? consultez

votre cœur, vos goûts, vos forces, vos penchants, vos

capacités naturelles; demandez surtout cette laveur au

grand conseiller qui règle tout selon ses desseins.

Tout, ce que je puis vous dire de mon état, c’est que j’y

ai trouvé la paix et le bonheur.

JÉRÔME.

Ah ! mon choix est fait, mon cher Deschamps, j’emb casserait a profession d’agriculteur, et c’est près de toi

que je veux faire mon apprentissage.

PETITE

SCÈNE RÉCRÉATIVE

Tirée de l’Avocat Patelin.

PERSONNAGES :

Guillaume,

Valère,

Agnelet,

|

|

Patelin,

Bartholin.

Guillaume et Valère.

Guillaume.

Je t’avais dit de me chercher quelqu’un pour garder

mon troupeau.

Valère.

Est-ce que vous n’êtes pas content d’Agnelet Bour

geois ?

Guillaume.

Non, il me vole; c’est un pendard.

Valère.

Je vous assure qu’il vous sert très-fidèlement.

Guillaume.

Comment, depuis un mois qu’il est entré en mon

service, il me manque six-vingts moutons?

Valère.

La maladie de la clavelée a fait de grands ravages.

Guillaume.

Oui, avec les médecins, mais les moutons n’en ont

pas; d’ailleurs, cet Agnelet fait le nigaud, mais c’est

un niais et le plus rusé coquin; je vais le poursuivre en

justice; mais voici, je crois, ce coquin d’Agnelet qui

— 25 —

m’a volé mes moutons. (Agnelet arrive.) k\\\ ah!

voleur !

Agnelet.

Bonjour, maître.

Guillaume.

Comment, coquin, tu oses encore te présenter devant

moi?

Agnelet.

C’est, ne vous déplaise, mon bon maître, qu’un

Monsieur m’a baillé certain papier qui parle, dit-on,

de moutons, déjugé....

Guillaume.

Tu lais le benet, mais je t'assure que tu ne tueras

jamais plus mouton qu’il ne t’en souvienne.

Agnelet.

Eh I mon doux maître, ne croyez-pas les médisants.

Guillaume.

Les médisants, coquin, ne t’ai-je pas trouvé la nuit

tuant un mouton?

Agnelet.

Par cette âme, c’était pour l’empêcher de mourir.

Guillaume.

Le tuer pour l’empêcher de mourir!

Agnelet.

Oui, de la clavelée, à cause, ne vous en déplaise,

que quand ils mourions de ce vilain mal. il faut les

jeter, et on les tue avant qu’ils mourions.

Guillaume.

Qu’il mourions ! le traître! ôte-toi d’ici, scélérat ;

six vingt moutons en un mois !

Agnelet.

Ils gâtions les autres, par ma fy.

,

Guillaume.

Nous verrons cela demain, devant M. le juge.

— 26 —

Agnelet.

Eh! mon doux maître, contentez-vous de m’avoir

assommé, comme vous voyez, et accordons-nous

ensemble, si c’est votre bon plaisir.

Guillaume.

Mon bon plaisir est de te faire pendre, entends-tu?

Agnelet.

Le ciel vous donne joie. (Guillaume sort.) Il faut

donc que j’aille trouver un avocat pour défendre mon

bon droit.

Valèbe.

Tu as besoin d'un avocat subtil et rusé qui invente

quelque fourberie pour te tirer d’affaire. Sans cela,

mon pauvre Agnelet, tu risques d’être pendu.

Agnelet.

Mais, où trouver cet avocat?

Valèbe.

Il n’y a dans tout le village que M. Patelin qui soit

capable de te sauver.

Agnelet.

Je n’ons entendu parler; j’en fîmes l’expérience feu

mon frère et moi. il y a quelque temps; mais je sais

comment faire, car j’oubliais de le payer.

Valèbe.

Il n’est pas loin, je vais le chercher. (Ilsort).

Agnelet.

Ils avons certaines magances, ces avocats, qui vous

tirent de bien mauvais pas.

Patelin, entrant.

Ah ! ah ! je connais ce drôle-ci. N’est-ce pas toi qui

m’a chargé d’une affaire, un jour? Vous étiez deux

frères que je garantis des galères: l’un de vous ne me

paya point.

— 27 —

Agnelet.

C’était mon frère.

Patelin.

Vous fûtes malade au sertir de prison et l’un de vous

deux mourut.

Agnelet.

Ce ne fut pas moi.

Patelin.

Je le vois bien.

Agnelet.

Je fus pourtant plus malade que mon frère. Enfin,

je viens vous prier de plaider pour moi contre mon

maître.

Patelin.

Ton maître est ce fermier d’ici près?

Agnelet.

Il ne demeure pas loin d’ici, et je vous paierai bien.

Patelin.

Je le prétends ainsi. Ah ça! raconte-moi ton affaire

sans rien me déguist r.

Agnelet.

Vous saurez donc que mon maître me paie petitement

mes gages, et que pour m’indommager sans lui faire

tort, je fais quelque petit négoce avec un boucher,

homme de bien...

Patelin.

Quel négoce fais-tu?

Agnelet.

Sauf votre grâce, j’empêche le mouton de mourir

delà clavelée.

Patelin.

Il n’y a point de mal à ça, et que fais-tu dans

ce cas ?

— 28 —

Agnelet.

Ne vous déplaise, je les tue quand ils ont envie de

mourir.

Patelin.

Le remède est sur; mais ne les tuais-tu pas exprès

afin de les vendre et de garder l’argent pour toi?

Agnelet.

C’est ce que dit mon doux maître, à cause que

l’autre jour, quand j’eus enfermé le troupeau, il vit

que je pris... un... dirai-je tout?...

Patelin.

Oui, si tu veux que je plaide pour toi.

Agnelet.

L’autre nuit donc, il vit donc que je pris un gros

mouton qui se portait bien. Ma fy, sans y penser, ne

sachant que faire, je lui mis tout sourdement mon

couteau près de la gurae; tant y a que je ne sais com

ment cela se fit, mais il mourut d’abord.

Patelin.

J’entends...; quelqu’un te vit-il faire?

Agnelet.

Mon maître était caché dan- la bergerie et il me

dit que j’en avais fait autant de six-vingt moutons qui

lui manquent... Or, vous saurez que c’est un homme

qui dit toujours la vérité.. ; il me battit comme vous

voyez, et je vas me faire trépaner...; or, je vous prie,

comme vous êtes avocat, défaire en sorte qu’il ait tort

et que j’aie raison, qu’il ne m’en coûte rien.

Patelin.

Je comprends ton affaire; il y a deux voies il prendre;

par la première il ne t'en coûtera pas un sou.

Agnelet.

Prenons celle-là, je vous prie.

— 29 —

Patelin.

Soit; tout ton bien est en argent?

Agnelet.

Mafy oui.

Patelin.

11 te le faut bien cacher.

Agnelet.

Ainsi ferai-je.

Patelin.

Ton maître sera contraint de payer tous les dépens.

Agnelet.

Tant mieux.

Patelin.

Et sans qu’il t’en coûte denier ni maille.

Agnelet.

C’est ce que je désire.

Patelin.

Il sera obligé de te faire pendre.

Agnelet.

Eh 1 comme vous y allez; mais, quand je serai mort,

je ne serai pas plus gras.

Patelin.

Les affaires se font comme cela.

Agnelet.

Prenons l’autre, s’il vous plaît.

Patelin .

Soit. On va te faire venir devant le juge. Souvienstoi bien de ceci.

Agnelet.

J’ai bonne souvenance.

Patelin.

Toutes les interrogations qu’on te fera, soit le juge,

soit l’avocat de ton maître, soit moi-même, ne réponds

autre chose que par ce que tu entends dire tous les

— 30 —

jours par tes bêtes; tu sauras bien parler leur langage

et faire le mouton.

Agnelet.

Cela n’est pas bien difficile.

Patelin.

Les coups que tu as reçus à la tête me font aviser

d’une adresse, mais je prétends être payé.

Agnelet.

Aussi serez-vous, par cette âme....

Patelin.

M. Bartholin va venir tout-à-l’heure ; attend s-le et

n’oublie pas ce que je t’ai dit. Le voici.

M- Bartholin.

Or su, les parties peuvent comparaître. (Regardant

Agnelet.) Quel homme est-ce là?

Patelin.

Un berger qui a été battu par son maître et qui, au

sortir d’ici, vase faire trépaner.

M. Bartholin.

Il faut attendre l’adverse partie, son procureur ou

sonavocat. Mais que nous veut M. Guillaume.

Guillaume (qui vient d’entrer).

Je viens plaider moi-même mon affaire, M. le juge.

Patelin.

C’est M. Guillaume ?

Agnelet.

Oui, c’est mon bon maître.

Guillaume (voyant Patelin).

Ouais, quel homme est-ce là?

Patelin.

Monsieur, je ne plaide que contre un avocat.

Guillaume.

Je n’ai pas besoin d'avocat.

— 34 —

Patelin.

Je me retire donc.

M. Bartholin.

Demeurez et plaidez.

Patelin.

Mais Monsieur....

M. Bartholin.

Demeurez, vous dis-je. Je veux au moins avoir un

avocat à mon audience. Si vous sortez, je vous raye de

la matricule. M. Guillaume, vous êtes le demandeur.

Guillaume.

Vous saurez, Monsieur, que ce maraud-là...

M. Bartholin.

Point d’injures.

Guillaume.

Eh bien ! que ce voleur 1

M. Bartholin.

Appelez-le par son nom ou celui de sa profession.

Guillaume.

Tant y a, vous dis-je. Monsieur, que ce scélérat de

berger m’a volé six-vingts moutons.

Patelin.

Cela n’est point prouvé. (Paraissant souffrir d’une

fluxion aux dents.)

M. Bartholin.

Qu’avez-vous, avocat?

Patelin.

Un grand mal aux dents.

M. Bartholin.

Tant pis...; continuez.

Guillaume.

Parbleu 1 cet avocat ressemble un peu à celui qui

m’a escamoté six aunes de drap.

— 32 -

M. Bartholih.

Quelles preuves rapportez-vous de ce vol?

Guillaume.

Quelles preuves! Je lui vendis hier... je lui ai baillé

en garde six aunes... six cents moutons et je n’en

trouve à mon troupeau que quatre cent quatre-vingts.

Patelin.

Je nie ce fait.

Guillaume.

Ma foi, si je ne venais de voir l’autre dans la rêverie,

je croirais que voilà mon homme.

M. BaRtholin.

Laissez là votre homme et prouvez le fait.

Guillaume.

Je le prouve par mon drap..., je veux dire par mon

livre de compte.... Que sont devenues les six aunes,

les cent yingt moutons qui manquent à mon troupeau?

Patelin.

Ils sont morts de la clavelée.

Guillaume.

Tête bleue, je crois que c’est le même.

M. BaRTHolin.

On ne nie pas que ce soit le même. Non est question

de persona. On vous dit que vos moutons sont morts

delà clavelée; que répondez-vous à cela?

Guillaume.

Je réponds, sauf votre respect, que cela est faux;

qu’il emporta sans...; qu’il les a tués pour les vendre,

et qu’hier moi-même.... Oh! c’est lui, oui, je lui ven

dis... six... six.... Je le trouvai sur le fuit tuant de nuit

un mouton.

Patelin-

Pure invention, Monsieur, pour s’excuser des coups

— 33 —

qu’il adonnés à ce pauvre berger qui, au sertir d’ici,

comme je vous ai dit, va se faire trépaner.

Guillaume.

Parguième, Monsieur le juge, rien de plus véritable;

c’est lui-même; il emporta hier de chez moi six aunes

de drap, et ce matin, au lieu de me payer 30 écus...

M. Bahtholin.

Que diantre font ici six aunes de drap et trente écus;

il est. ce me semble, question de moutons volés.

Guillaume.

j

11 est vrai, Monsieur, c’est une autre affaire, mais

nous y viendrons après; vous saurez donc que je

m’étais caché dans la bergerie..., etc’rtt lui très-assu

rément.... Je m’étais donc caché dans la bergerie. Je

vis venir ce drôle; il s’assit, il prit un sros mouton...,

et... et... avecdebelles paroles,il fitsi bien son compte,

qu’il m’emporta six aunes de....

M. Bahtholin.

Six aunes de mouton ?

Guillaume.

Non, de drap, lui, maugrebleu de l’homme.

M. Bahtholin.

Laissez là ce drap, cet homme, et revenez à vos

moutons.

Guillaume.

J’y reviens; ce drôle donc <mnt tiré de sa poche un

couteau..., je veux dire mon drap..., non, je dis bien

son couteau..., il... il... il... il... le mit comme ceci

sous sa robe et l’emporta chez lui.

Patelin.

Ah ! ah ! ah !

M- Bahtholin.

À vos moutons, à vos moutons, vous dis-je.

— 34 —

Patelin, riant.

Ali ! ah ! ali 1

M. Bautholin.

Vous êtes hors de sens, M. Guillaume; rêvez-vous?

Patelin.

Vous voyez. Monsieur, qu’il ne sait ce qu’il dit.

Guillaume.

Je le sais fort bien, Monsieur; il m’a volé six-vingt

moutons, et ce matin, au lieu de me payer trente écus

pour six aunes de drap, couleur de marron, il m’a

payé de papillons noirs, de nymphes, de calypso ; que

sais-je encore ce qu’il est allé,chercher?

Patelin.

Ah ! ah ! ah ! ah ! il est fou, il est fou.

M. Bautholin.

En effet. Tenez. M. Guillaume, toutes les cours du

monde ne comprendraient rien à votre affaire. Vous

accusez ce berger de vous avoir volé six-vingt moutons,

et vous entrelardez là-dedans six aunes de drap, 30

écus, des papillons et mille autres balivernes, et encore

une fois revenez à vos moutons ou je vais relâcher

ce berger.... Mais j’aurai plutôt fait de l’interroger

moi-même.. Approche... comment t’appelles-tu?

Agnelet.

Bée...

Guillaume.

11 ment, il s’appelle Agnelet.

M. BArtholin.

Agnelet ou Bée. n’importe : dis-moi, est-il vrai que

Monsieur t’avait taillé en garde six-vingts moutons?

Agnelet.

M. Bautholin.

Ouais, la crainte de la justice l’effraye peut-être :

v

— 35 —

écoute, ne t’effraye pas ; M. Guillaume t’a-t-il trouvé

de nuit tuant un mouton ?

Agnelet.

Bée....

M. BaRtholin.

Oh ! oh ! que veut dire ceci?

Patelin.

Les coups qu’il lui a portés sur la tête lui ont troublé

la cervelle.

M. BaRtholin.

Vous avez grand tort, M. Guillaume.

Guillaume.

r

i

Moi, tort; l’un me vole mon drap, l’autre mes

moutons; l’un me paye de chanson, l’autre de bée, et

encore, morbleu, j’aurai tort.

M. BaRtholin.

Oui, tort, il ne faut jamais frapper, surtout à la tête.

Guillaume.

Ohl ventrebleu, il était nuit, et quand je frappe, je

frappe partout.

Patelin.

11 avoue le fait, Monsieur; habemus confitentem

reum.

Guillaume.

Oh! va, va, confitaremus, tu me payeras mes six

aunes de drap, ou je....

M Bartholin.

Encore du drap; on se moque de la justice. Hors

de cour et de procès, sans dépens.

Guillaume.

J’en appelle, et pour vous, Monsieur le fourbe, nous

nous reverrons. (Il sort.)

Patelin.

Remercie M. le juge.

-

36 —

Agnelet.

Bée, bée.

M. BaRtholin.

En voilà assez. Va vite te faire trépaner, pauvre

malheureux. (Le juge, sort.)

Patelin.

Ah çal par mon adresse, je t’ai tiré d’une affaire où

ilyavaitde quoi te faire pendre; c’està toi maintenant

à me bien payer comme tu l’as promis.

Agnelet.

Bée.

Patelin.

Eh ! laisse-là ton bée, il n’est plus question de cela;

il n’y a ici que toi et moi; veux-tu tenir ce que tu m’as

promis et me bien payer?

Agnelet.

Bée.

Patelin.

Comment, coquin, je serai la dupe d’un mouton

vêtu. Tête bleue, tu me paieras, ou...

Agnelet, en s’échappant.

Bée, bée.

Pc FvIGUÉU

Riom. — Imprimerie de G. Leboyer.

Fait partie de Nouveaux dialogues : petites scènes, discours etc. pour les distributions de prix de 1859